ワークショップを検討されている方へ

まずは子ども達の現状を客観的にみてください。

いきなり、まとめます。

子どもの数は44年連続で減少しているのに、不登校児童は11年前の3倍(34.6万人)に増加。

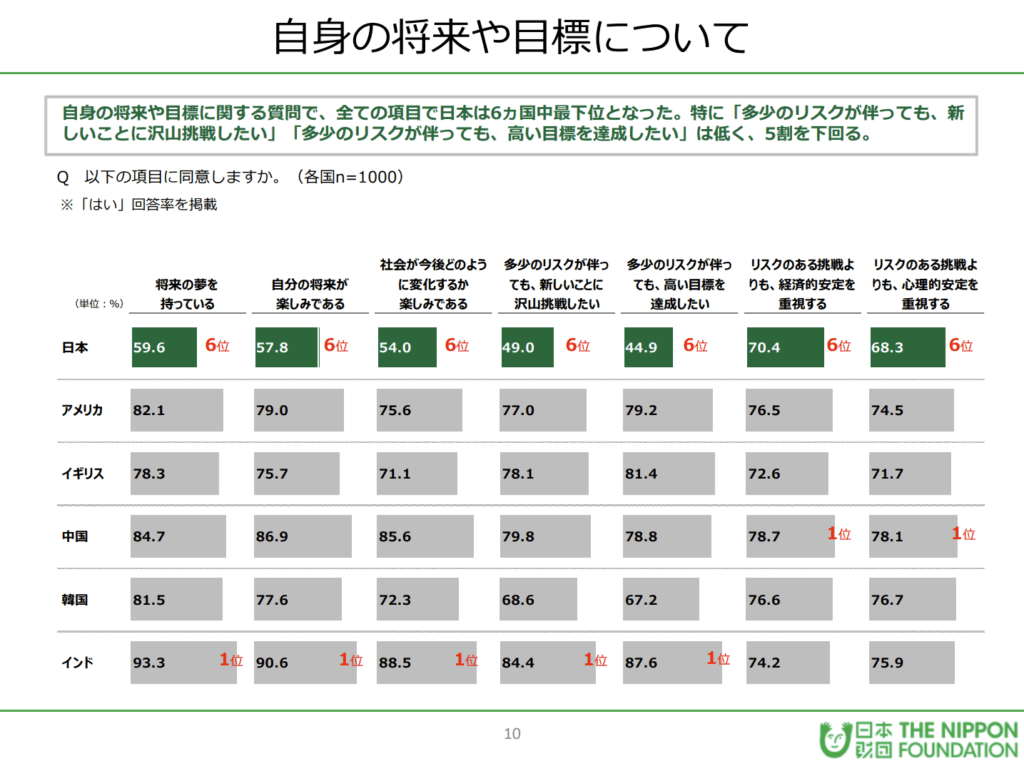

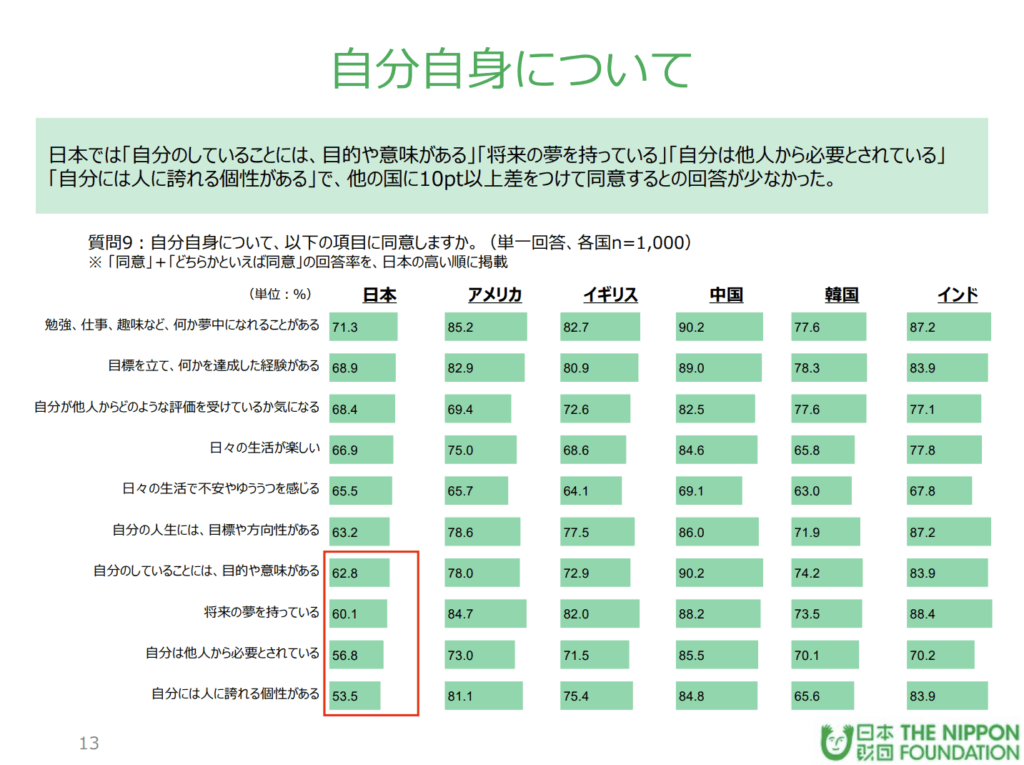

将来に夢や希望がもてず、挑戦もしたくない。

自分には誇れる個性がなく。他人からも必要とされていないと思っている。

若い世代の死因トップはすべて自殺。

少しデータを載せます。

文科省のデータでは2023年度、不登校の小中学生は34万6482人で11年連続増加。

2012年度の不登校児童は11万2,689人なので、約3倍に増加。

一方、子どもの数は減っています。

総務省のデータでは

2025年4月1日時点で外国人を含む15歳未満の子どもの数が昨年より35万人少ない1366万人(44年連続減少)

17~19歳の若者1000人への調査(2022年と2024年データ)

「日本財団『18歳意識調査』調べ」

厚労省のデータでは、

2021年度日本人10~39歳のすべての年代の死因1位は自殺

G7各国と比べて自殺率が最も高く、10~19歳の死因、自殺1位は日本だけです。

2024年、小中高生の自殺は529人と毎日誰かが亡くなっています。

どうでしょうか?

自分の周りの子ども達は元気に育っているかもしれませんが、客観的事実はこうです。

日本の子ども達は昔より確実に生きづらいんです。

その生きづらさはどこからくるのか?

その原因の一つは、

「正解を覚える教育」

にあると考えています。

一問一答で正解と間違いに分けられ、周りの人から評価され続けると、物事には正解と間違いがあるという世界観が刷り込まれる。

そうすると、たくさん正解を知りたいし、人にも教えてあげたい。

そして、間違いはなるべく避けたいと思うのは自然なこと。

このあと、物事には正解と間違いがあるという世界観がもたらす問題を、少し大げさに言いますがご容赦ください。

自分の感情<正解

自分の考えはだいたい却下される。我慢するほど褒められる、感情の抑圧。

そのうち、感情が希薄になり、自分の考えもわからなくなる。

自分の評価<他人の評価

とうい状態になる。

いくら頑張っても、必ず上位の存在がいるので、自己嫌悪になる。

間違えてはいけないという心理が働くので、チャレンジができない。

正解は調べるので、経験は重視しない。正解が欲しいだけなので推論や類推もあまりしない。一つ聞いても一つしか分からない。少し考えたらわかる嘘にも騙される。これが当たり前だからと言われたら、従ってしまう。

コミュニケーションにおいても

間違えていると思った人の意見を聞けない。人をラベルで判断しがち。

善意から、他人を正解に誘導したい。例:子どもをコントロールする親。

など

物事には正解と間違いがあるという世界観が強いと(場合によっては正義と悪)

そういう傾向があるのでは?経験と知識に基づいて、自分で考えたわけです。

子ども達は、家族や学校、近く友人など、限られた狭い世界で生きています。

大人にとっては些細なことでも、子どもにとっては耐え難いことがあります。

仮に、正解にがんじがらめされた世界で自己嫌悪になりながら、生きづらさを感じている子ともがいたらどうでしょう?

ほとんどの場合、自力では抜け出せません。

周りの人間が気づいて、助けてくれたら良いのですが、それは運です。

自力で、がんじがらめの世界から抜け出すには、自分で考える力が必要です。

シリアスな話はここまでにして、

ここからは遊びの話です。

我々が子どもにできることは「自分で考える」ことをサポートする。

それを最もクリエイティブな状態である、遊びから提供します。

ここで必要とされている「自分で考える力」って具体的にはなにか?

がんじがらめの世界から抜け出すのに必要なのは

「みる力」

ものの見方、新しい視点を獲得する力です。新しい視点は普通、体験によって獲得できます。

例えば、お笑い芸人は「お笑いの視点」を持っているので、失敗や理不尽に遭遇したら、ネタになるのでラッキーと思えます。

外国に住めば、日本の常識は通用しないことがわかります。常識の権力は弱まり、新たな視点が獲得できます。

わかりやすいので例に挙げましたが、お笑い芸人になったり海外留学しなくても新たな視点を獲得し、世界を広げることができます。

他人の視点から学ぶことです。

その一つの方法として

「対話型鑑賞」があります。

詳細は省きますが、一言でいうと

アート作品をみて、他者の意見をきく。

アートは正解がないので、さまざまな意見がでます。

その視点から学ぶ方法です。

他にも、演技が効果的です。

役になりきることで普段の自分とは違う景色が見えます。

そうやって新しい視点をどんどん獲得することで、視野が広がり視座も高くなり、世界が広がります。

そして伝えるこのと難しいところは、

この文章を読んで、「なるほど、新しい視点の獲得ですね。実践してみます!助かりました!」とはならないところですね(笑)

そのためのワークショップです。

ワークショップで、体験し実感することが必要です。

「自分の力で現実の認識を変えられる」という体験をします。

子ども達は、運よく色んな体験ができても、自力では体験の機会は得られません。周りの大人がその主導権を握っています。

いろんなものの見方を獲得し、一人一人違う自分の世界を、ご機嫌チューニングにアップデートするきっかけになればと願っています。

最後に、

社会性を否定しているわけではありません。快適に生活する為に、社会性も重要。社会性は知っていれば便利なもので、自分を縛るものではないという認識です。

「空気を読む」に似ています。空気は読めた方が便利だが、空気に従うかどうかは自分で決めれば良いと思います。

競争も目の敵にされがちですが、遊びの重要な要素。

スポーツのエンターテイメント性は競争なくして語れません。

競争は人間の優劣を競うものではなく、エンタメ性だと教えてあげれば良いと思います。

そもそも「これが良くて、これが悪い」のような二元論的考えは、正解と間違いでできた世界観と相性がよいのかもしれません。

「楽しいはつくれる!」

是非一度、ワークショップに呼んでください!